В нашей мастерской можно купить икону с доставкой почты, логистическими грузоперевозками или курьером по всей территории России и СНГ. Мы доставляем иконы в Москву и Московскую область, Петербург и Тверь, Краснодар и Красноярск, Новосибирск и Владивосток, Уфу и Казань, Екатеринбург и Хабаровск, Пермь и Воронеж.

У нас есть большое количество икон в наличии. Это иконы не только новописанные, но и старинные. Есть иконы в окладах, ризах и все иконы в дубовых киотах.

Наши иконы написаны для исследований, на доске с характерным ковчегом, на натуральном меловом левкасе животных клея с льняной паволокой, настоящими минералами, растертыми вручную на вине и яичной желтке, фоном и поля с нимбами по обнаружению листовым червоно-золотым.Каждая икона в нашей мастерской написана в единственном экземпляре и является авторским произведением, а не копией. Лики мы начинаем писать молитвенные, в русском каноническом иконописном стиле. Иконы мы меняем на деньги по договору, недорого по цене. Мастерская имеет письменное благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

По вопросам приобретения или заказа икон звоните по телефону или Ватсап 89166554595.

У нас есть большое количество икон в наличии. Это иконы не только новописанные, но и старинные. Есть иконы в окладах, ризах и все иконы в дубовых киотах.

Наши иконы написаны для исследований, на доске с характерным ковчегом, на натуральном меловом левкасе животных клея с льняной паволокой, настоящими минералами, растертыми вручную на вине и яичной желтке, фоном и поля с нимбами по обнаружению листовым червоно-золотым.Каждая икона в нашей мастерской написана в единственном экземпляре и является авторским произведением, а не копией. Лики мы начинаем писать молитвенные, в русском каноническом иконописном стиле. Иконы мы меняем на деньги по договору, недорого по цене. Мастерская имеет письменное благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

По вопросам приобретения или заказа икон звоните по телефону или Ватсап 89166554595.

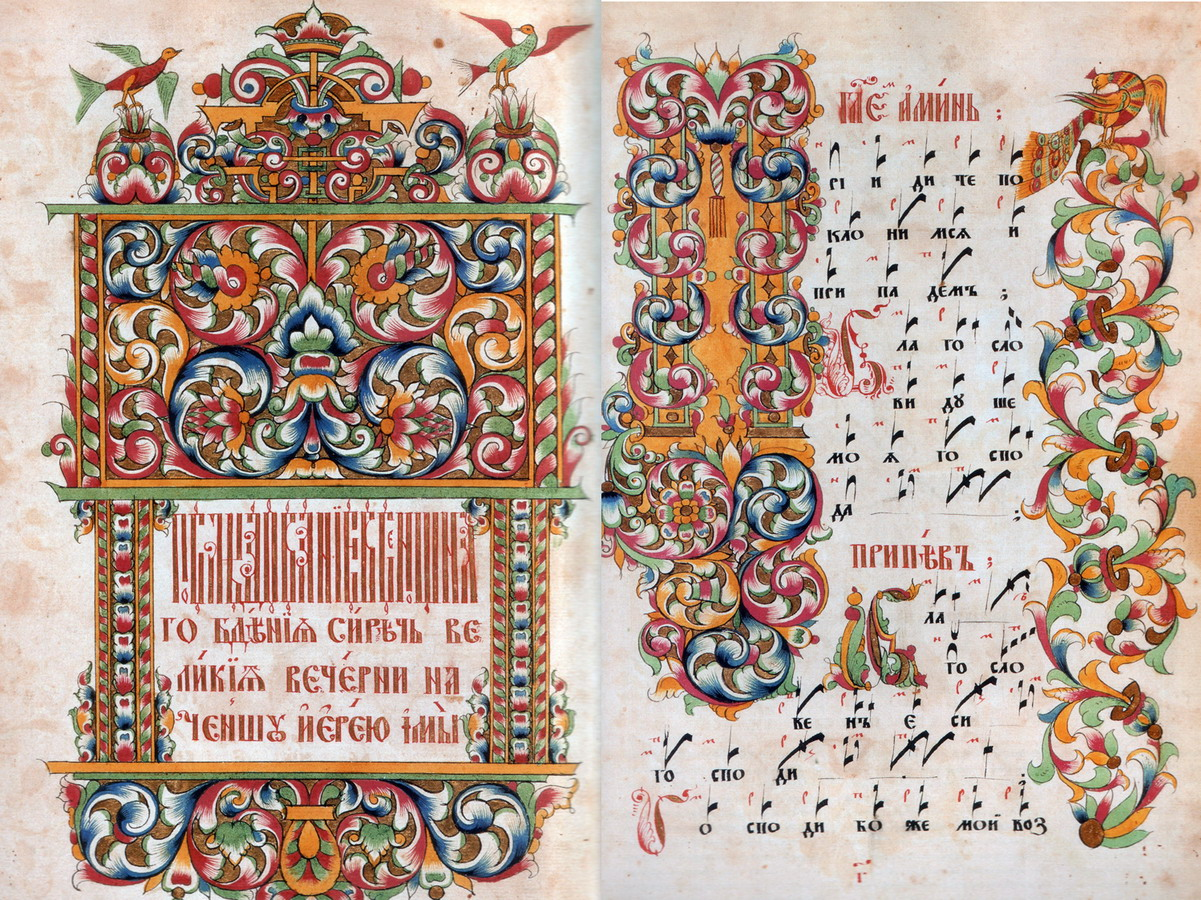

Разворот рукописной певческой книги, выполненной Гуслицкими мастерами

До сих пор идет дискуссия относительно четких границ Гуслицы. У краеведов существует соблазн включать в нее населенные пункты близлежащих территорий, например, Гжели, Патриаршины и др., где также в подавляющем большинстве жили староверы. Особенный престиж быть частью Гуслицы имеют города Егорьевск и Орехово-Зуево. Однако все эти претензии зачастую неосновательны.

Люди здесь проживали ещё в середине I тысячелетия. Самыми древними жителями Гуслицы были финно-угорские племена меря, мещера и мурома, исповедовавшие язычество. Они весьма сильно повлияли на культуру пришлого славянского населения, вятичей и кривичей, принесших в эти места христианство.

Название края произошло от реки Гуслица. Существует много легенд касательно ее этимологии, будто бы в реку кидали гусли, вымачивали древесину для их производства и т.д. Но есть и научно подкрепляемые гипотезы, никак не связанные с инструментом. Согласно одной из них, Гуслица — переиначенное на славянский лад более древнее финно-угорское название, происходящее от слова «guus» или «kuus» в значении «ель», «сосна» или «хвойное дерево». Население региона могло называть так реку из-за того, что по ее берегам росло много хвойных деревьев.

Знаток Подмосковья С.Ф. Гаркуша производит топоним от славянского слова «гусл» в значении «колдун». В данном смысле, Гуслица значит «колдовская река». Она берет истоки вблизи деревни Холмы, всегда имевшей славу «деревни колдунов», а в ее низовьях располагается родственное ей в данном отношении с. Слободище. Вот и получается, что река течет буквально «от колдунов к колдунам». Стоит отметить, что в Гуслице много деревень считались и до сих пор считаются колдовскими. У тех, кто не знает специфику региона, может возникнуть культурный диссонанс. Однако, как мы уже говорили, здесь до сих пор сохраняется ряд пережитков язычества.

Река дала название и селу, долго являвшемуся центром региона. Существуют легенды, что на этом месте стоял либо дворец царя Алексея Михайловича, либо патриарший дом. Сейчас это село Орехово-Зуевского района Ильинский погост.

Впервые Гуслица была упомянута в 1331 году как волость в духовной грамоте великого князя Иоанна Калиты, завещавшего её своей жене и детям. Позже волость не раз меняла владельцев, среди которых были покровители старообрядцев А.Д. Меншиков и Лопухины, а в 1728 году перестала существовать как территориальная единица, большей частью войдя в Богородский уезд. Однако, несмотря на это, её жители очень долгое время сохраняли особое «Гуслицкое» самосознание, основывающееся на следовании старой вере и поддержании ряда традиционных промыслов.

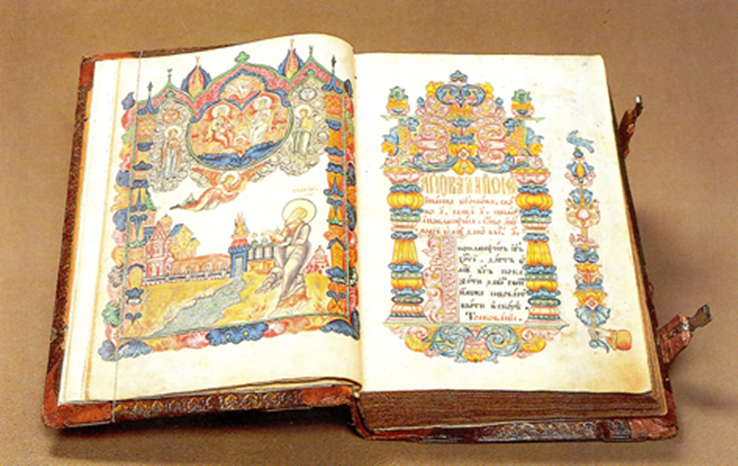

В Гуслицах грамотными были почти все крестьяне. Достигалось это тем, что в районе существовал не один десяток «самоходных» (то есть вольных, стихийных) школ. Поэтому Гуслицы являлись 2-м по значимости после Выголексинского общежительства старообрядческим центром России по переписки священных книг, которые по древнехристианской традиции должны быть только рукописные, а печатные книги считались от Антихриста. Рукописные книги Гуслицкого письма и орнамента (он оформился стилистически в последней четверти XVIII века) «опознаются» так же легко, как и поморские, и свидетельствуют о наличии своего книгописного направления.

Гуслицкие певчие книги, в которых тщательно сохранялась традиция древнерусских, так называемых «крюковых» нот, расходились по всей стране. Они отличались ярким пышным орнаментом, совмещающим русское узорочье и элементы европейского барокко, орнамент был исполнен в многообразии оттенков синих, красных, зеленых и желтых тонов или с золотом, с изображениями птиц. Их популярности способствовала не только грамотность гуслицких писцов и сохранение пения «по крюкам», но и нарядное оформление: богатый орнамент с народной яркостью палитры — красного, зеленого, синего и золотого цветов. Помимо орнамента, гуслицкие книги нередко украшались и многочисленными яркими миниатюрами.

Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского. Писец Федор Мителков. 1859 год. Бумага. 1° (34,5 х 21,0), 236 л. Искусственный полуустав. Гуслицы.

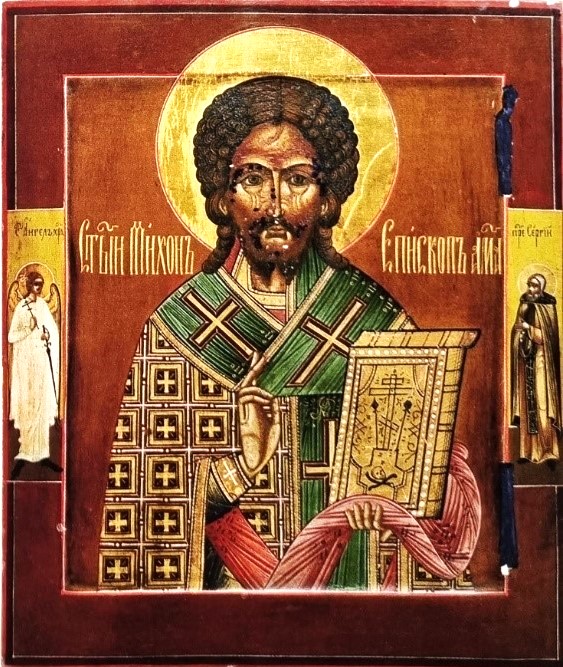

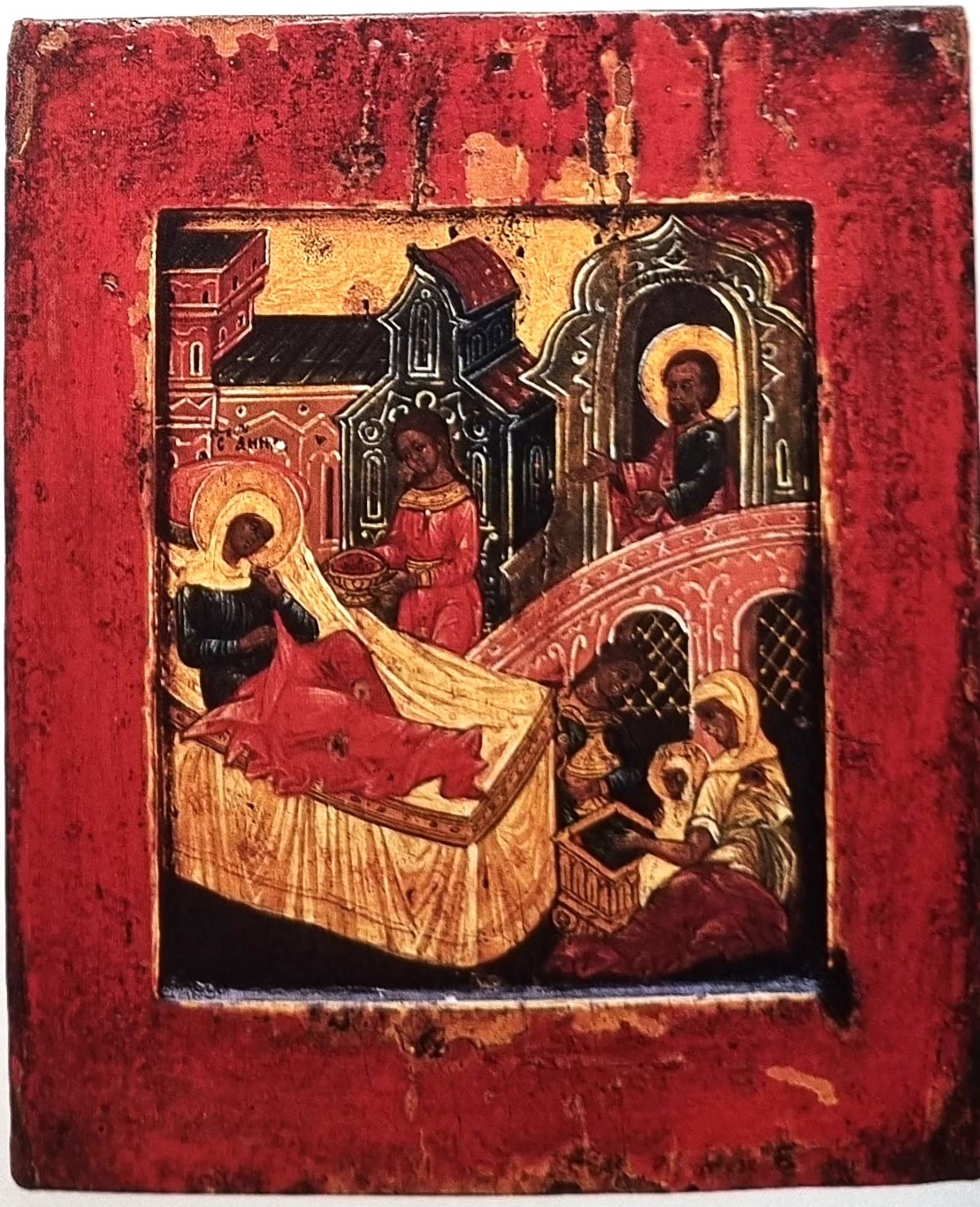

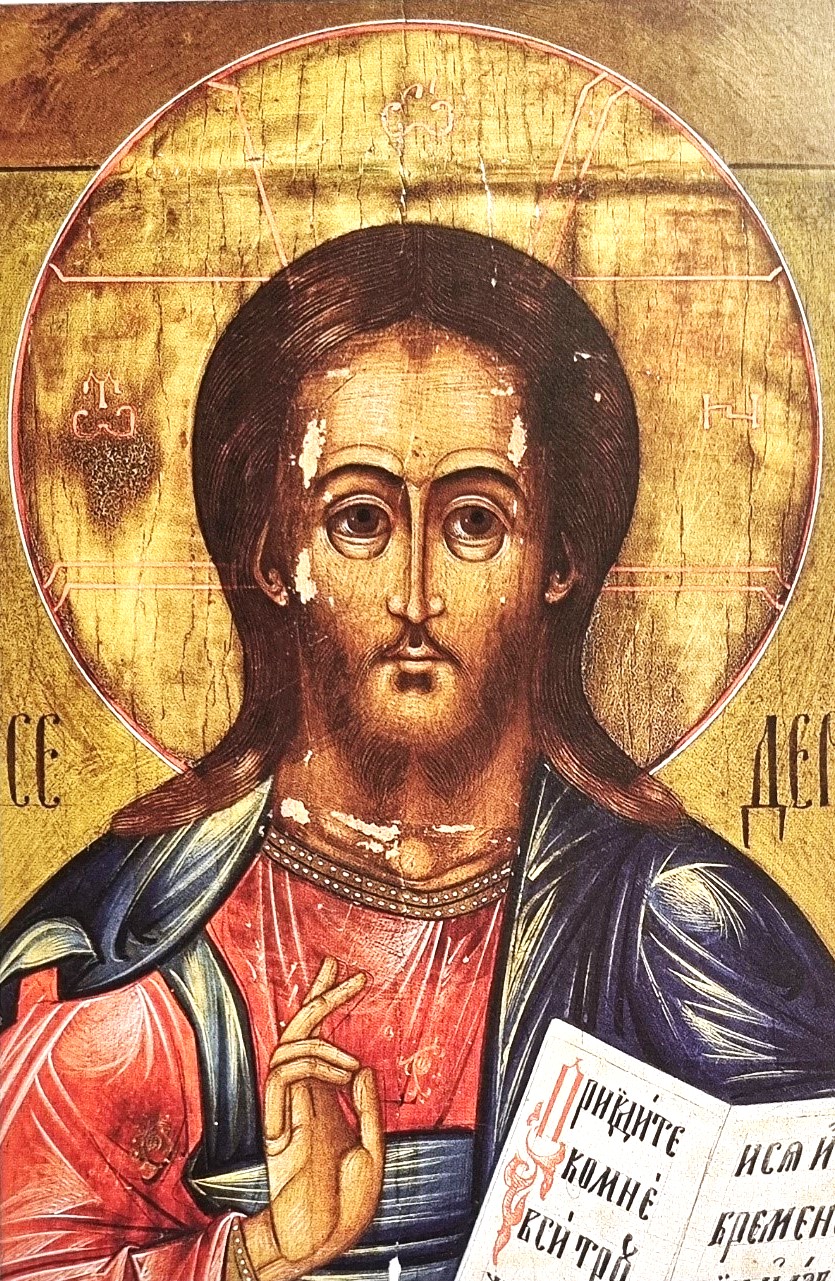

Издавна была развита в Гуслицах иконопись. Это ремесло передавалось из поколения в поколение. В Запонорской волости в 1900 г. насчитывалось 145 иконописцев. В одном только селе Анциферове этим ремеслом занималось 10 хозяйств. Среди них выделялись иконописцы Федул Нагоркин, Исай Полуэктов, Сидор Краев, Анфим Самошин и другие. Известным иконописцем в Гуслицах был Тит Филатович Симагин из деревни Яковлевской. Главными потребителями иконописцев были крестьяне-староверы. Иконописцы писали старообрядческие образа по трафарету. Существовала целая процедура прокапчивания икон в дыму, после чего их подвергали действию сырости. В результате икона сходила за старую и сбывалась за 50, 100 и даже за 200 рублей. Дешевые образа изготавливались стоимостью от 20 до 50 копеек.

Места, где существовала роспись, совпадали с местами переписывания книг старообрядцами-поповцами. Это населенные пункты: Куровская, Заволенье, Заполицы, Устьяново, Мисцево, Беливо, Загряжская, Степановка, Абрамовка, Понарино и даже отстоявшее от основного массива гуслицких деревень Молоково. Возможно, к этому списку также можно причислить деревню Тереньково, где по некоторым данным жили переписчики. Лучшими считались переписчики из Мисцево и, особенно, из Беливо. По мнению ряда исследователей, гуслицкая роспись восходит к XVII столетию, но фактически происхождение ее до сих пор не выяснено. Практически не исследована связь росписи с рядом других старообрядческих орнаментов. Просуществовала роспись до рубежа XIX–XX веков, когда книжное дело в Гуслицах было окончательно разгромлено типографиями, наводнившими рынок своей продукцией. Что же особенного в гуслицкой росписи? Это, прежде всего яркие сияющие краски: синий, голубой, розовый, бирюзовый, в сочетании с обильным золочением. Такого нет ни в одной из старообрядческих рукописных школ. Следующей отличительной чертой, пожалуй, самой заметной, характеризующей гуслицкий орнамент, является цветная штриховка, употреблявшаяся художниками для моделировки объемов или при раскраске элементов украшений. У инициалов (буквиц) – заглавной буквы укрупненного размера, помещаемой в начале текста – нет длинных орнаментальных веток- отростков, а лишь один пышный стебель-цветок вьюна, расположенный рядом с инициалом. Заставки и внутренняя часть букв, объемных и широких, декорированы золотыми и цветными завитками орнамента. Заставка (небольшая орнаментальная композиция, выделяющая или украшающая начало какого-либо раздела книги) часто занимает всю страницу и являет собой художественно-законченную композицию, в которой присутствуют вертикальные колонны, обвитые криулем (ведущим стеблем), а так же горизонтальные основания для трех разделов рисунка. Возможно, наличие этих полос, или ярусов, соответствуют трем мирам –подземному, наземному и небесному. Этот мотив часто присутствует в декоративно-прикладном искусстве русских народов. Причем, верхний ярус имеет некую динамику, в которой чувствуется непреодолимое стремление ввысь.

Самым крупным старообрядческим согласием в Гуслице было и до сих пор является Белокриницкое (современное название — Русская Православная Старообрядческая Церковь, и поэтому Гуслицы имели тесные связи с Белокриницкой общиной Рогожского кладбища в Москве. В результате палехско-московская иконопись в её «Рогожском» варианте стала основным истоком творчества гуслицких мастеров.

Самая ранняя ныне известная подписная и датированная гуслицкая икона «Богоматерь Всем скорбящим Радость» исполнена в 1827 году иконописцем Лаврентием Степановым из деревни Запонорье.

По стилистике, колориту, приемам письма она, насколько можно судить по воспроизведению, очень близка к почитаемой иконе «Богоматери Всем скорбящим Радость» из Христорождественской церкви на Рогожском кладбище в Москве.

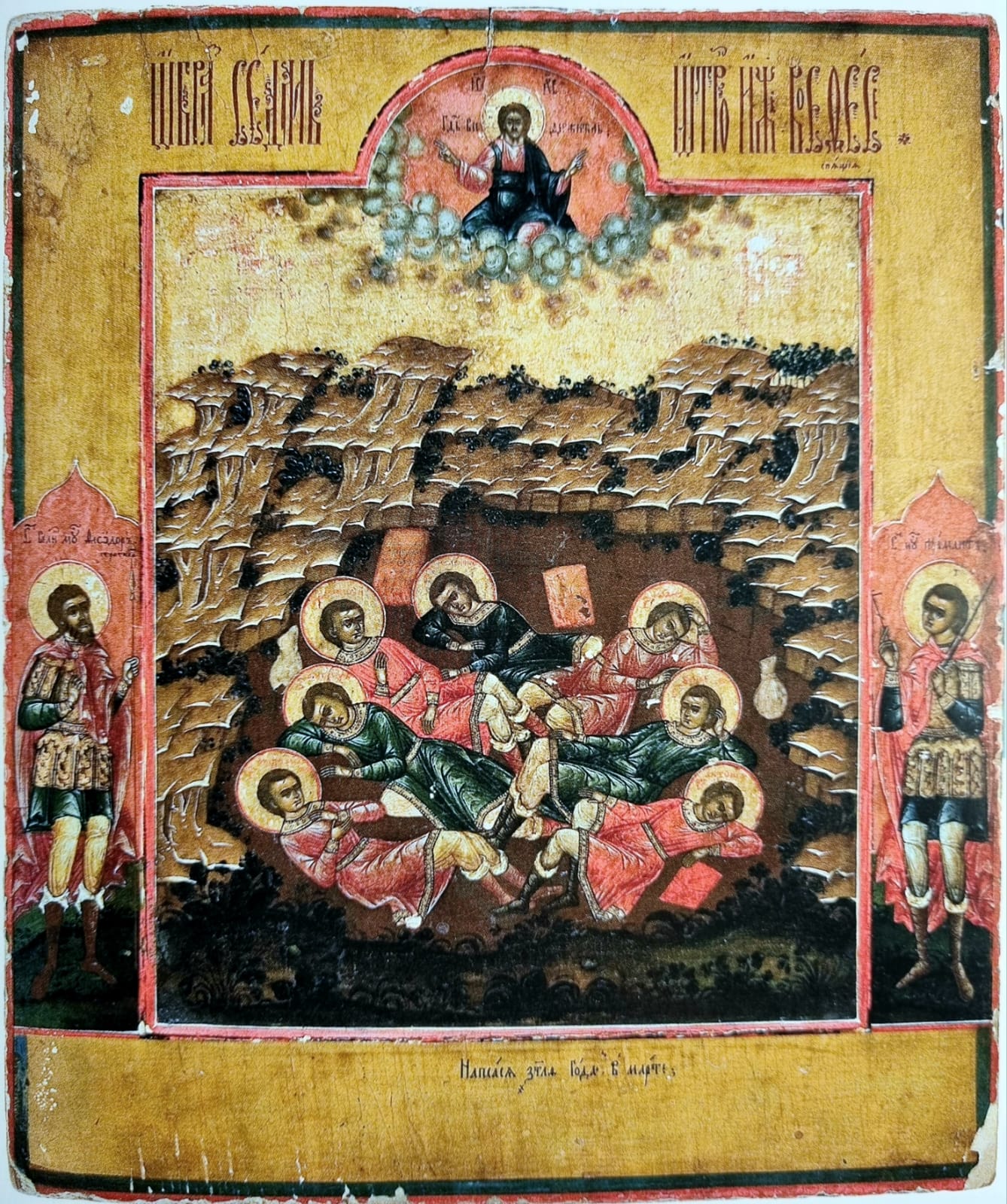

Еще один подписной и датированный образ написан в 1831 году. На обороте иконы «Седмь отроков иже во Ефесе спящие» имеется надпись в круглом клейме: «Написана сия икона седмь отроков иже воефесе спяшия. тсв; спали изуграф исидор тимофеев». Под клеймом надпись продолжается: «ШЫТИКОВЪ псалъ». В Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева хранится икона 1846 года, подписанная «изуграфом Исидором Тимофеевым» из деревни Авсюнино Московской губернии. Несомненно, это одно и то же лицо — представитель Гуслицкого рода Шитиковых, хорошо известных в качестве переписчиков книг. Деревня Авсюнино находится в Орехово-Зуевском районе и относится к «Гуслицким селам».

«Седмь отроков» Шитикова наглядно апеллируют к искусству Палеха.

На иконе присутствуют характерные для Палешан приемы написания горок с острыми белильными галочками окончаний лещадок горок и спиралевидных облачков.

Второй по значимости иконописной традицией, оказавшей влияние на Гуслицких иконописцев, была старообрядческая Ветка. Влияние её объяснялось постоянными контактами со старообрядцами Стародубья и Ветки. Выходцы из Гуслицы принимали постриг в Ветковских монастырях, в Ветковско-Стародубские слободы и посады везли книги Гуслицкого письма. Не редкостью были переходы монашествующих из Гуслицы на Ветку и обратно. Самостоятельный иконописный центр на юго-западных землях сформировался раньше, чем в Гуслице, и был значительно более мощным, что и обусловило односторонность влияния: в Ветковско-Стародубских иконах следы воздействия Гуслицы не обнаруживаются.

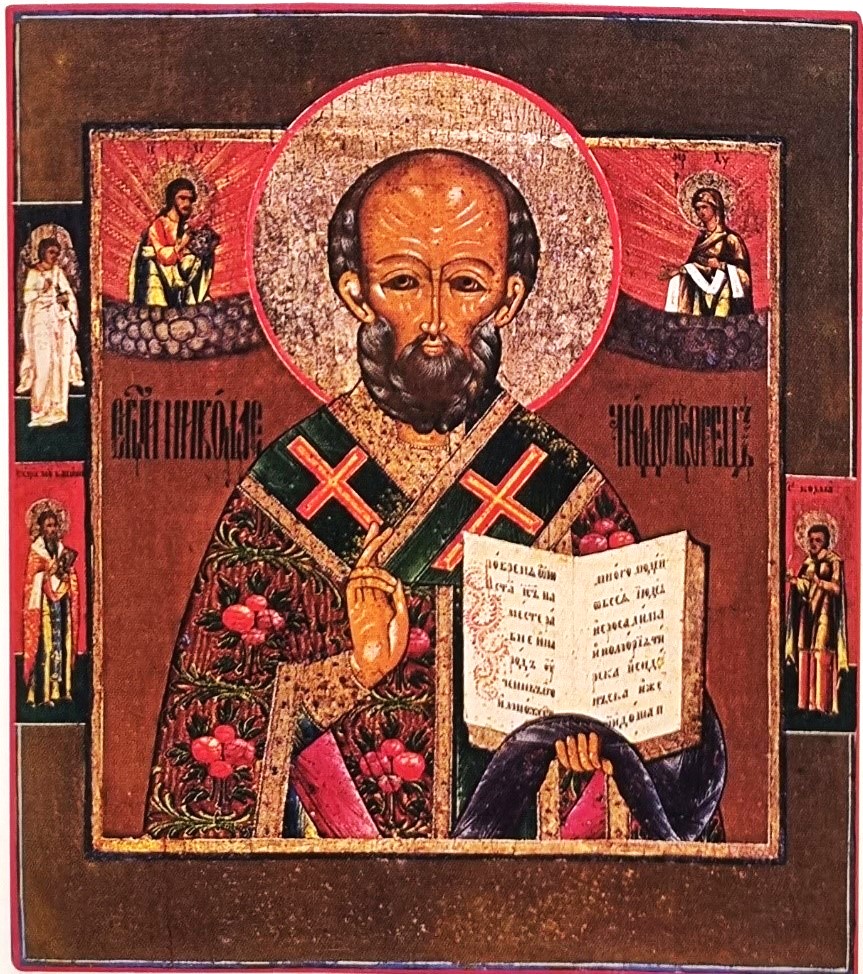

«Св. Николай Чудотворец» второй половины ХХ века из собрания ЦМиАР.

Красно-коричневая фелонь святителя «цирована» и покрыта букетами, составленными из четырех ярко-розовых розанов: два крупных цветка обращены в стороны, два более мелких — вверх и вниз. На многих иконах розаны сведены к простой геометрической форме – кружку с черточкой, и догадаться об их исходном виде весьма затруднительно.

Третьим художественным центром, оказавшим влияние на гуслицкую иконопись, стала - Мстёра.

Гуслицкую иконопись роднят с Мстёрской вытянутые пропорции фигур, предпочтение древних иконографических вариантов, полное отсутствие-«фрязи», составлявшей значительную долю палехского иконописания также впечатление строгости и глубокой традиционности живописи. Расцвет влияния Мстёры совпал с важным событием в истории Гуслицы - расколом на окружников и неокружников.

В 1862 году несколько архиереев белокриницкого (рогожского) согласия выступили с «Окружным посланием», где подвергли критике некоторые представления, бытовавшие среди части старообрядцев. В «Послании» говорилось, что в господствующей Церкви почитают того же Бога, а не иного и не антихриста; старообрядцы, называющие Иисуса (то есть Христа, чье имя написано через две буквы И) антихристом, богохульствуют. Это вызвало бурную полемику и разделение внутри белокриницкого согласия на окружников (приемлющих «Посланис») и неокружников. Большинство гусляков выбрало «неокружничество» и прекратило контакты с Рогожским кладбищем. Интересно, что неокружниками стали в первую очередь бывшие сторонники лужковского согласия, близкого по идеологии к беспоповцам. Это течение зародилось в посаде Лужки Черниговской губернии и обрело многочисленных приверженцев в Гуслице. Лужковцы ожидали конца света в 1860 году и полагали, что после реформ патриарха Никона на Руси наступило царство антихриста. Эсхатологические ожидания и признание безблагодатности существующего мира, в принципе характерные для беспоповцев, порождали аскетизм, отрицание мирской «прелести», сосредоточение на идее загробного воздаяния и Страшного суда. Сквозь призму подобных представлений, несомненно, преломлялись и требования к иконописанию. Темные краски, диссонирующий колорит, уплощенно-бестелесные фигуры отвечали ощущению близкого конца времен.

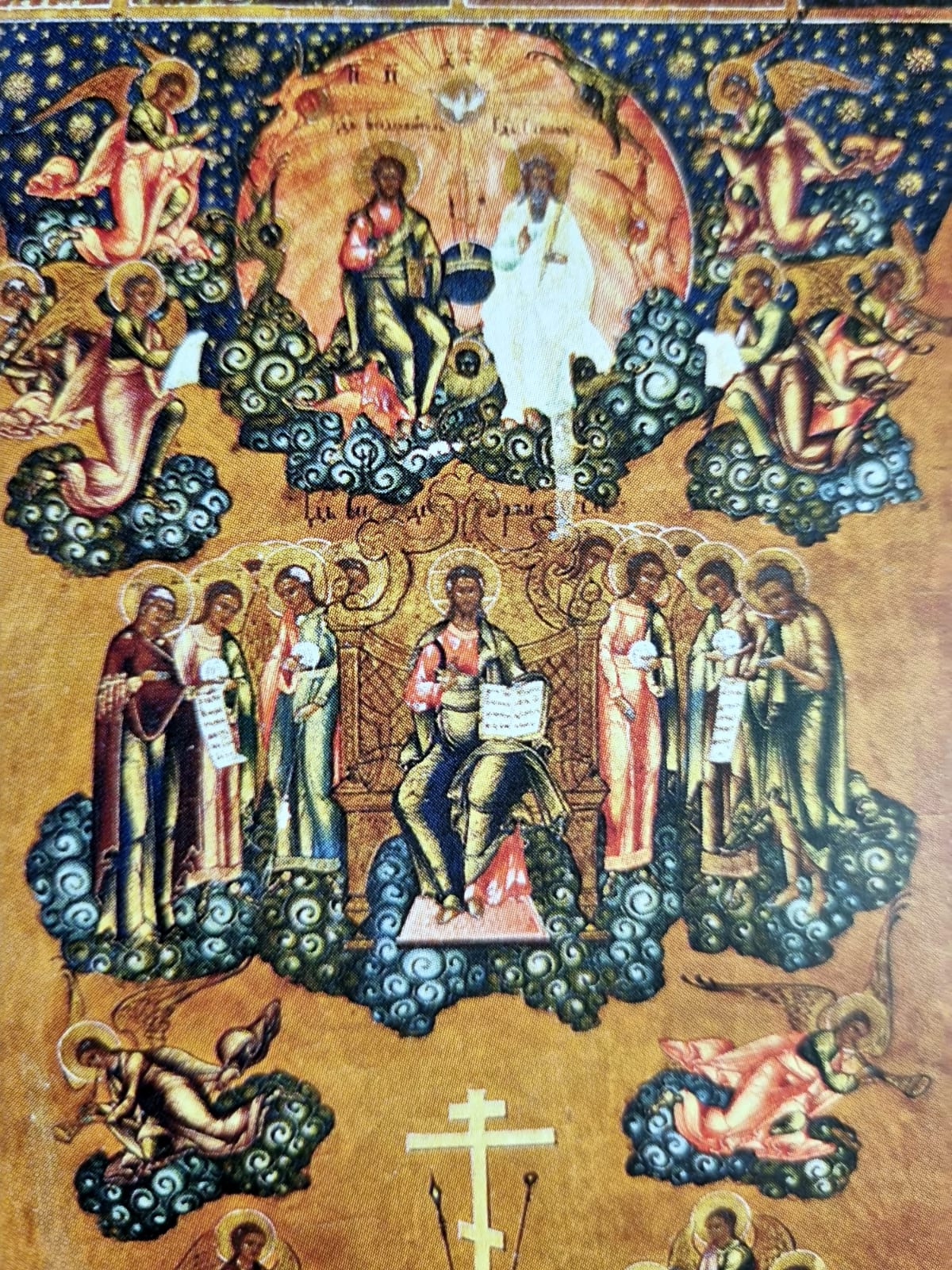

Апофеозом гуслицкой иконописи и наиболее концентрированным выражением ее идейных установок можно считать большую икону «Изображение Страшного Суда Божия и Господних Страстей» из деревни Барская Дуброва (церковное собрание, Павловский Посад). Ее центральная часть совпадает с иконографией официальной Церкви: вверху на херувимах восседают Бог Отец в образе старца и Бог Сын, над ними парит Дух Святый в образе голубя. Ниже Христос с раскрытым Евангелием судит живых и мертвых, под его ногами расположен Престол Уготованный, окруженный ангелами, с Голгофским крестом. По сторонам стоят сонмы праведников. Однако, в отличие от распространенного «новообрядческого» варианта, на иконе нет ни бесов, низвергаемых ангелами, ни устрашающего Сатаны с Иудой на коленах. (Старообрядцы предпочитали не изображать на иконах нечистую силу, поэтому пасть Ада в правом углу едва заметна, адские мучения не показаны, а грешники, направляющиеся в ад, по обличью не отличаются от праведников. Автор словно руководствовался словами Христа: «Не судите на лица, но праведен суд судите» (Ин. 7. 24). Мертвые, восстающие из могил, демонстрируют залог спасения — восьмиконечные кресты-голбцы, отмечавшие места упокоения приверженцев «древлего православия». В результате вся композиция, несмотря на темный колорит, имеет не устрашающий, а триумфальный характер, говорящий о новой жизни человечества.

«Изображение Страшного Суда Божия и Господних Страстей» из деревни Барская Дуброва (церковное собрание, Павловский Посад).

Основные признаки характерные для Гуслицких икон таковы:

Лики исполнены по зеленовато-коричневому санкирю, что само по себе вполне традиционно. Вохрение светлое, сероватое, нанесено отдельными, почти сливающимися мазками. Миндалевидные глаза Спасителя так широко раскрыты, что кажутся почти круглыми — особенность, восходящая к «строгановской» иконописи. В границах глазных яблок оставлен открытый санкирь, крупные коричневые радужки по нижнему краю покрыты темно-коричневой перекрестной штриховкой, сбоку на них поставлены белильные точки бликов. Белки намечены с помощью множества очень тонких наслаивающихся белильных мазков с характерными загнутыми кончиками. С одной стороны, мазки положены гуще, что создает впечатление объема.

Симон Ушаков добивался такого же эффекта, используя тональную растяжку от периферии глаза к радужке, сделанную плавью. Плавь в данном случае была оптимальным приемом, позволявшим получить нужное впечатление с минимумом трудозатрат. Анонимный автор гуслицкого «Деисуса» сознательно пошел по другому пути. Поражает твердость его руки, наносившей волосяные штрихи с удивительной точностью, и трудоемкость работы, в принципе совершенно избыточной: уже на небольшом расстоянии штрихи сливаются и не позволяют оценить тонкость живописи. Несомненно, эта самоценная изысканная графичность обусловлена основным занятием гуслицких мастеров — переписыванием и иллюстрированием рукописей. Отметим, что сходным образом исполнены и пробела на одеждах перекрещивающимися белильными линиями, с такими же загнутыми кончиками.

В большинстве гуслицких произведений использован коричневый санкирь. Вохрение варьируется от сильно разбеленного, сероватого или желтоватого, до темного коричневого с оранжевым оттенком. В зависимости от цвета вохрения выделяются две заметные группы, которые можно условно назвать «светлоликими» и «темноликими». На «светлоликих» иконах вохрение почти полностью перекрывает санкирь, формирующий узкие тени по контуру лика и отдельных черт (бровей, «подочий», в носогубной и подбородочной впадинках). Вохрение практически однотонное, для моделировки черт лика используются черные описи, света и подрумянка (обычно красно-коричневая) малозаметны. Линия смыкания уст обязательно прописана черной краской. В «темноликих» образах активную роль берут на себя света, нанесенные чистыми белилами. Лики кажутся однослойными, но в действительности они буквально вылеплены пастозными коричневыми мазками по коричневому же санкирю, почти не отличающемуся от вохрения. Мазки ложатся как по форме, так и в вертикальном и горизонтальном направлениях; белильные оживки могут пересекаться по диагонали, напоминая палехско-мстёрский прием «отборки в рогожку». Черты моделируются черными описями. Как в первом случае оно-выражено темными описями, а во втором — санкирными контурами светлых участков.